Мотовилихинские заводы — самое старое из продолжающих работать предприятий Перми. В рубрике «История одного завода» мы вспоминаем, как здесь жили и трудились люди на протяжении нескольких сотен лет. Материал пришлось поделить на две части — таким объемным он получился. Сегодня рассказываем о периоде с начала XVIII века до 1930-х годов.

Татищев и рудокопы

Заводы в Мотовилихе почти ровесники Перми. В 1723 году Василий Татищев основал город и заложил Егошинский завод. А тринадцать лет спустя, в 1736 году, — Мотовилихинский медеплавильный завод. Название дали по двум речкам — Большой и Малой Мотовилихам. А мотовилом тогда называли палочку, на которую наматывали пряжу, и долговязого человека с нетвердой походкой — словно петляющая река.

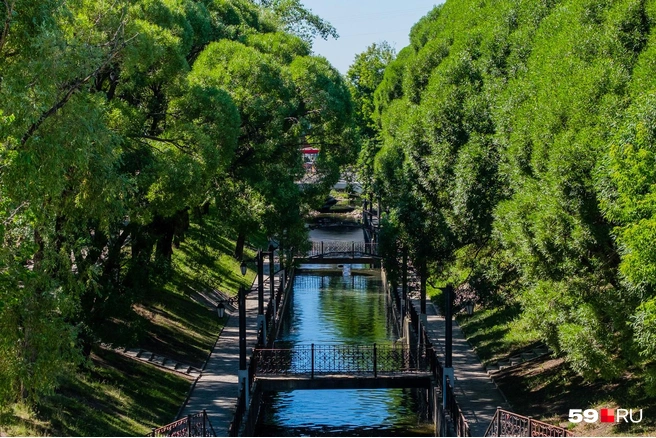

Предприятие располагалось на месте нынешнего Райского сада. Оно проработало почти 130 лет. О том периоде сегодня напоминает один из самых старых промышленных прудов Перми — Мотовилихинский.

Медистый песчаник добывали неподалеку от завода. Рудокопы работали по 10–12 часов в день, порой по колено в воде. Из добытой ими обломочной породы получалась чистейшая «штыковая» медь. Ее Екатеринбургский монетный двор использовал для чеканки монет — предпочтение отдавали именно пермскому металлу за его высокое качество. Медь также шла на изготовление посуды и оружия.

В 1824 году на заводе побывал император Александр I и понаблюдал за выплавкой меди.

Два преемника

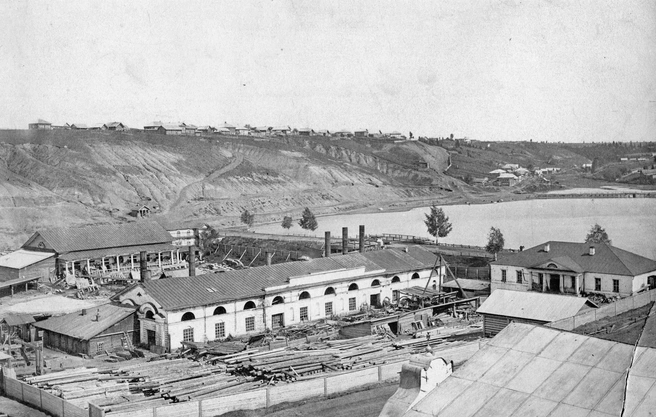

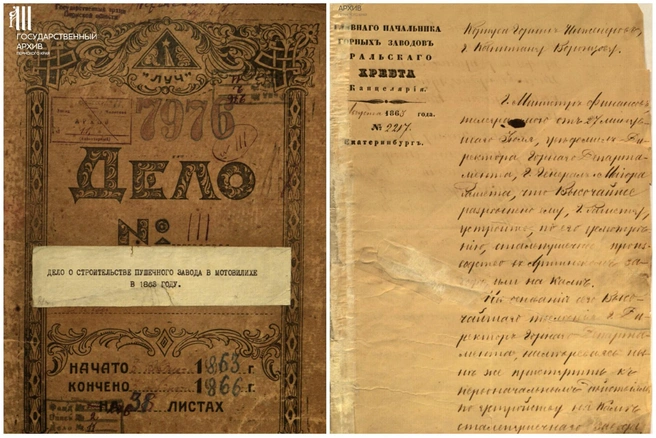

В 1863 году медеплавильный завод закрыли из-за отсутствия сырья — истощились рудники, а возить медистый песчаник издалека было невыгодно. Но тогда же по соседству начали строить сталепушечный и чугуннопушечный заводы, которые стали считать преемниками медеплавильного. Закладка первого состоялась 27 августа 1863 года, второго — 8 августа 1864-го.

Горный инженер Владимир Рашет, отвечавший за открытие нового производства, сначала колебался, где именно его разместить — в Перми или поселке Арти (сегодня он относится к Свердловской области). Но потом сделал выбор в пользу первого пункта: жители привыкли к заводской работе и готовы перейти на новое предприятие, а рядом Кама, по которой удобно отправлять продукцию. Даже часть оборудования «по наследству» перешла сталепушечному заводу. Возможно, свою роль сыграл и тот факт, что когда-то Рашет венчался со своей женой именно в Перми.

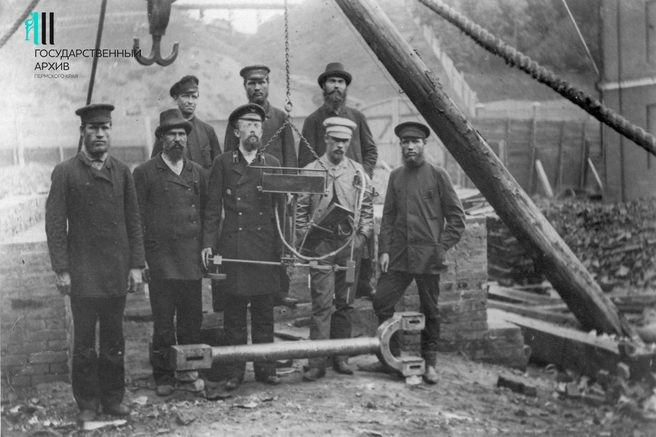

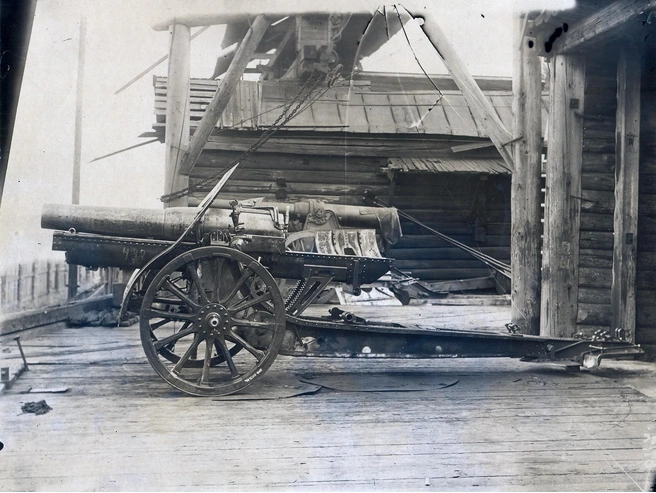

Первым управляющим Пермского сталепушечного стал горный инженер капитан Николай Воронцов (он же отвечал за строительство завода). Пробное орудие — двенадцатифунтовую стальную облегченную пушку — предприятие выпустило еще до окончания строительства, в 1864 году.

Но по-настоящему массовым производство стало не сразу. Поначалу возникали проблемы — после нескольких сотен выстрелов ствол разрывало, металл не выдерживал нагрузки.

— Мотовилихинские фейерверкеры-артиллеристы, идя на испытания пушек, заходили в церковь, исповедовались, надевали чистые рубахи, то есть готовились к смерти, — пишет ведущий специалист Пермского партархива Сергей Шевырин. — В итоге крупный заказ — на 350 пушек — был отдан германским производителям. Благодаря горному инженеру Воронцову была найдена причина, из-за которой мотовилихинская сталь разрывалась. Дело оказалась в особенностях стальных болванок, присылаемых из Серебрянского завода: в них было слишком много серы. Новый контракт на поставку воткинской стали решил проблему.

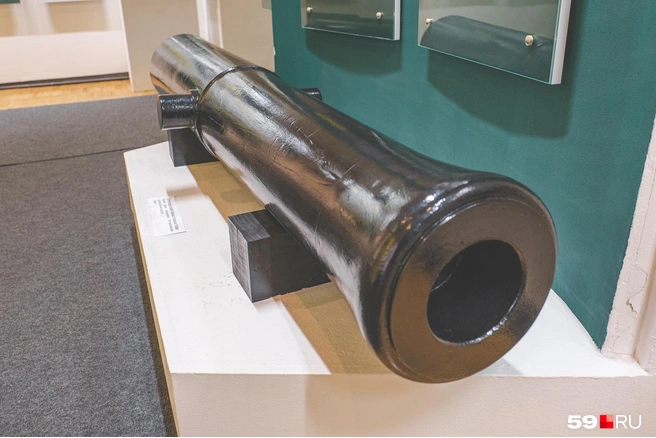

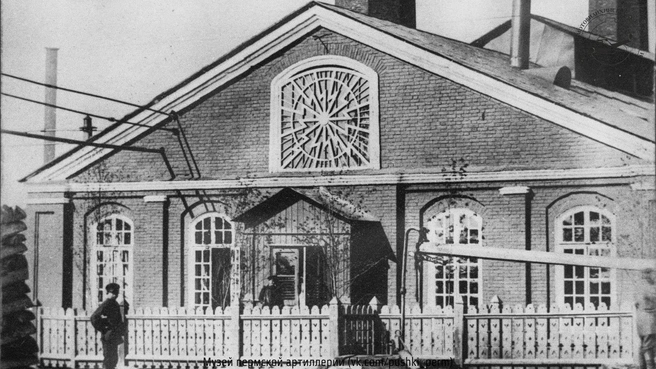

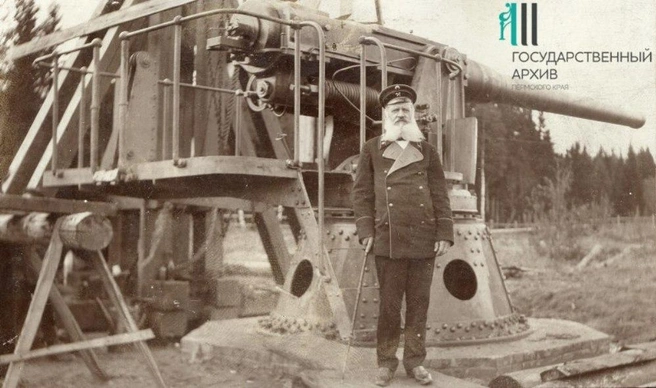

Чугуннопушечным заводом руководил горный инженер капитан Григорий Грасгоф, при котором уже в 1865 году начался выпуск чугунных артиллерийских орудий. Самое известное из них — так называемая пермская Царь-пушка, изготовленная в 1868 году по образцу американских пушек Родмана. Она на 300 пудов (почти 5 тонн) тяжелее столичной Царь-пушки, чистый вес — 2700 пудов (около 44 тонн). Пушку готовили для реальных боев: благодаря 20-дюймовому калибру снаряды могли пробивать даже бронированные судна. Испытания проходили неподалеку от завода, собирая множество зевак, — об этом тогда писали «Пермские губернские ведомости». Всего произвели 313 выстрелов ядрами весом почти в полтонны (еще один — холостой). Но дальше испытаний дело не пошло, так как к этому моменту пушка несколько устарела, для кораблей стали производить более современные модели.

Царь-пушка долгое время стояла у здания заводоуправления, а потом переехала к Музею пермской артиллерии, где ее можно увидеть и сегодня.

В списке передовых

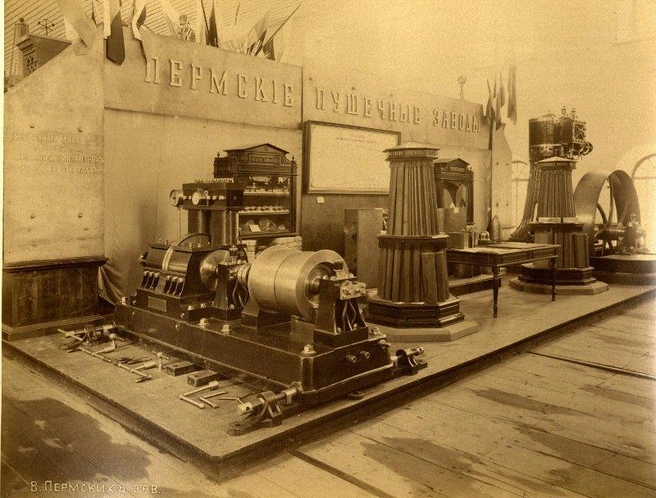

В 1871 году два предприятия объединили под общим названием «Пермские пушечные заводы». Первым руководителем стал уже упомянутый выше Николай Воронцов. Здесь изготавливали артиллерийские орудия и снаряды к ним для армии и флота, а также детали боевых кораблей. Заказами для военного и морского министерств дело не ограничивалось: в Мотовилихе еще строили пароходы (всего около 60), а также ремонтировали их.

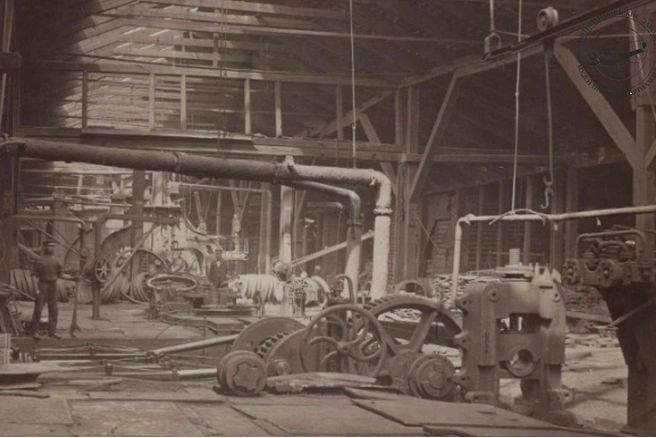

Производили здесь и паровые машины, котлы, прокатные станы, станки для обточки валов и другую крупную технику.

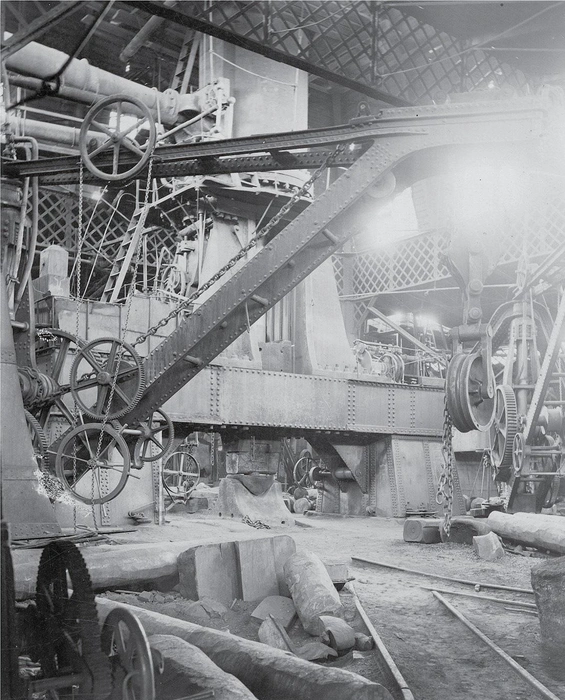

В то время «Пермские пушечные заводы» входили в число самых передовых предприятий России. Проект 50-тонного парового молота, разработанный Николаем Воронцовым, в 1873 году получил высшую награду на Всемирной промышленной выставке в Вене. А два года спустя молот по этому проекту (один из крупнейших в мире!) запустили в работу на кузнечно-молотовой фабрике. Говорили, что царь-молот было слышно на расстоянии нескольких верст, а из-за сильных ударов тряслась земля. Вероятно, это сильное преувеличение. Но достоверно известно, что молот обычно работал по ночам, чтобы не мешать другим производствам.

— Когда я вошел в это отделение, земляной пол уже дрожал под моими ногами, — писал после посещения завода в начале ХХ века кандидат естественных наук Павел Фрейберг. — Повсюду зияли адские пасти печей, и удары нескольких молотов заглушали всякие другие звуки. Никогда в жизни мне не приходилось еще видеть такой силы, как этот гигантский молот, распоряжающийся формами металлического слитка чуть не в тысячу пудов с такой же легкостью, с какой ребенок распоряжается формами хлебного шарика.

В 1876 году Мотовилихинские заводы первыми на Урале стали использовать мартеновские печи, позволяющие контролировать качество металла и вносить разные добавки.

А с 1888 года началась электрическая плавка металлов по оригинальному методу Николая Славянова, до этого построившего здесь одну из первых в России электростанций.

Способ сварки плавящимся электродом, изобретенный горным начальником «Пермских пушечных заводов», был отмечен наградой на Всемирной выставке в Чикаго: Славянов получил медаль «За произведенную научно-техническую революцию». Именно этот метод лежит в основе всего современного сварочного производства.

О фамилии Славянова, кстати, напоминает популярная минеральная вода. Ее первооткрывателем стал старший сын изобретателя, ученый-гидрогеолог, в честь которого воду из Железноводска назвали «Славяновской».

Начало ХХ века

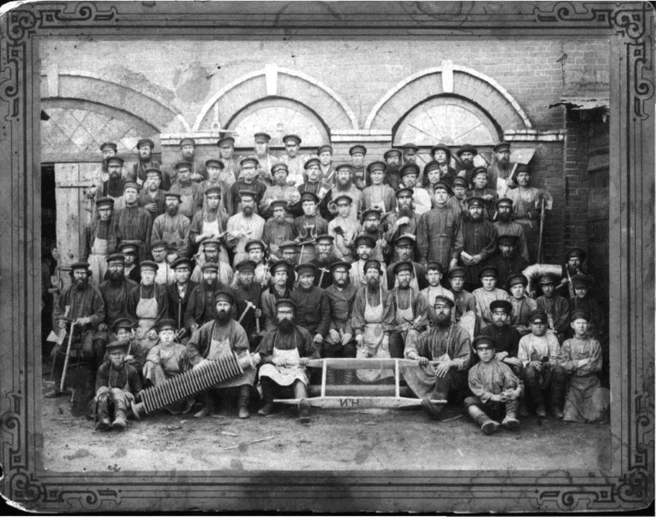

1900-е годы «Пермские пушечные заводы» начали в статусе одного из крупнейших производителей артиллерийских орудий, лафетов (опор для пушек и ружей) и снарядов — не только в России, но и в мире.

Здесь ежегодно выпускали по 180–200 орудий различных систем и 140–150 тысяч снарядов разных типов и калибров. Зарплата квалифицированных рабочих тогда была одной из самых высоких на Урале — 32 рубля в месяц.

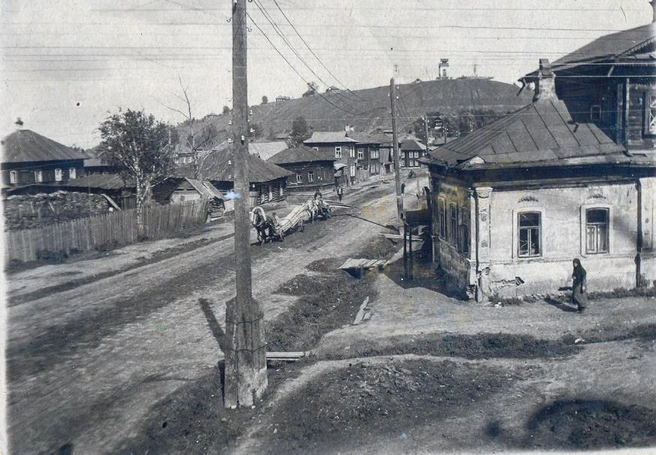

Мотовилиха тогда была настоящим городом-заводом, граница которого проходила в районе нынешнего ТЦ «Гудвин». Речь не только о жилых зданиях. В начале ХХ века здесь построили народный дом — сегодня такие учреждения называют ДК. С помощью культурных развлечений местных жителей хотели отвадить от питейных заведений. В народном доме открыли избу-читальню, где можно было бесплатно попить чаю с баранками и почитать книги или журналы. А также народный театр — спектакли ставили не профессиональные режиссеры и актеры, а энтузиасты-заводчане. Цена билета на представление колебалась от 20 до 80 копеек. Зрители, правда, не всегда принимали тепло: как-то раз актрису, не впечатлившую игрой, закидали камнями.

Для мотовилихинцев работали и два электротеатра — так тогда называли кинотеатры. «Луч» занимал двухэтажное деревянное здание неподалеку от нынешней площади Восстания, позже его снесли. А «Заря» в начале улицы 1905 года (ранее — улица Большая) продолжила работу и в советское время, правда, под другим названием — «Горн». Сейчас в двухэтажном каменном здании располагается телекомпания «Рифей».

Митинги и стачки

Несмотря на плюсы, существующее положение устраивало не всех — в первую очередь, конечно, речь о заработках. Потому что упомянутые 32 рубля получали только опытные рабочие высокой квалификации. Остальные — от 18 до 25 рублей за труд в тяжелых условиях, то есть по 10–12 часов в цехах без нормальной вентиляции. Да и 32 рубля в месяц не были запредельной суммой. Для сравнения назовем цены того времени: десяток яиц стоил 25 копеек, килограмм ржаной муки — 6 копеек, пшеничной муки — 24 копейки, кускового сахара — 60 копеек, соли — 3 копейки, сливочного масла — 1,2 рубля, телячьей вырезки — 70 копеек. Нарядную рубашку можно было купить за 3 рубля, пальто — за 15 рублей, сапоги — за 5 рублей.

Помимо зарплат рабочих возмущало взяточничество со стороны некоторых мастеров, распределяющих обязанности в цехах. За устройство на работу мастер мог потребовать так называемую натуральную мзду — например, поросенка. Или чтобы жена соискателя в течение определенного времени делала уборку в его доме.

В 1905 году по всей России проходили забастовки, и Пермь присоединилась к общему процессу. И в городе, и в Мотовилихе, которая тогда была отдельным поселком, активно вели пропаганду Уральский союз социал-революционеров и социал-демократы (РСДРП). Они поддерживали протестные настроения.

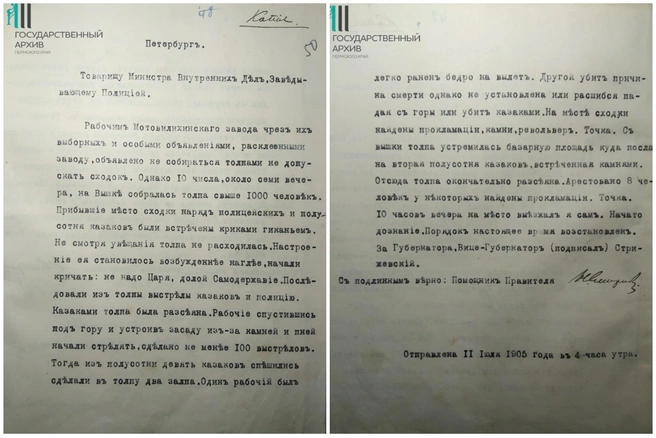

4 июля двух рабочих уволили за то, что они отказывались перейти на низкооплачиваемые подсобные работы, и уже на следующий день в знак протеста завод остановили. А 10 июля на горе Вышке состоялось массовое собрание горожан: разные источники говорят, что пришли от тысячи до четырех тысяч человек. Флагов и лозунгов не было, многие шли семьями, с детьми. Когда казаки начали разгонять толпу, досталось и случайным прохожим. А в ходе завязавшейся перестрелки и поножовщины был убит бывший ученик Славянова Лука Борчанинов (его сын впоследствии стал революционером, в его честь в Перми названа улица).

Противостояние продолжилось и позже. В сентябре горный начальник заводов Сергей Строльман даже приостановил работу предприятия почти на месяц. А в декабре в Мотовилихе произошло восстание рабочих. Завод вновь прекратил работу — теперь уже по инициативе снизу, а не сверху. Кое-где построили баррикады. 12 декабря рабочие разобрали железнодорожные пути и остановили шедший в Екатеринбург поезд. На следующий день поезд сопровождали казаки и солдаты. Состав прошел спокойно, а сопровождающих на обратном пути обстреляли. Противостояние продолжалось вплоть до ночи. В результате из числа восставших были ранены 26 человек и убиты 4, со стороны противников ранены 2 казака. В советское время декабрьское восстание называли массовым. Современные исследователи говорят, что документы это не подтверждают, и в перестрелке участвовали революционно настроенные боевики, которых было не так много. Александр Борчанинов, сын убитого летом Луки Борчанинова, в своих воспоминаниях рассказывал, что в Мотовилихинскую дружину входило всего 38 человек.

Первая мировая и Гражданская войны

Весна 1914 года в Пермской губернии запомнилась масштабным наводнением: вода в Каме поднялась на высоту выше 11 метров. Прибрежную часть Мотовилихи и многие цеха «Пермских пушечных заводов» затопило. Работу цехов остановили. Люди передвигались по затопленным улицам на лодках.

Но уже в середине июля весеннюю проблему заслонила другая — началась война с Германией. Нагрузка на военные заводы возросла в разы. Во-первых, требовалось больше оружия. Во-вторых, до этого многие заказы уходили немецким заводам Круппа, а теперь стали доставаться российским предприятиям. Заводы Мотовилихи модернизировали (правительство выделило на это немалые суммы), и уже в первый год войны здесь каждый месяц производили по 50 трехдюймовых пушек (треть от всего объема в стране). Также ежемесячно выпускали десятки полевых гаубиц и до 10 тысяч снарядов.

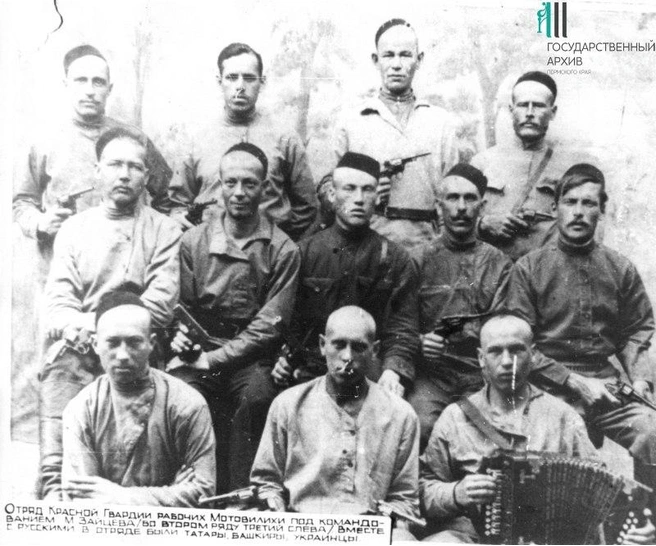

В Гражданскую войну местные заводы также не остались без внимания. Мотовилиха выпустила несколько бронепоездов и переоборудовала речные суда под боевые. Есть данные, что они в том числе участвовали в боях под Елово.

В декабре 1918 года Пермь и Мотовилиху захватила армия Колчака. Два месяца спустя глава Белого движения побывал на Мотовилихинских заводах, осмотрел несколько цехов — в планах был выпуск оружия для белогвардейцев. Но уже в июле 1919-го Пермь заняла Красная армия. Уходя, белогвардейцы забрали с собой часть заводского оборудования, но нельзя сказать, что они полностью разорили заводы: эвакуация была спешной.

Первые годы советской власти

Мотовилихинские заводы были важны для молодого советского государства как одно из немногих предприятий на Урале с полным циклом производства. То есть не нужно заказывать сталь в одном месте, какие-то детали — в другом. Привез шихту (обычный лом) — на выходе получил готовую пушку или станок.

Первым «красным директором» завода стал Владимир Бояринков. Но в этой должности пробыл недолго — с июля 1919-го по октябрь 1920 года. Затем руководители завода довольно часто менялись, вплоть до 1939 года, когда директором назначили Абрама Быховского — он продержался до 1952-го.

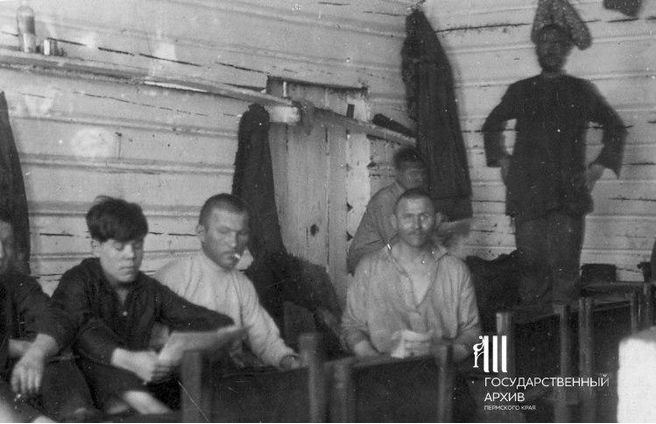

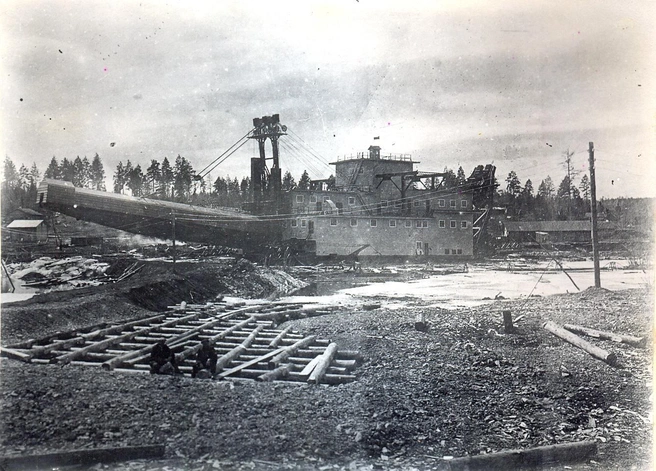

В 1930-е на заводе прошла большая реконструкция, он стал похож на то, каким выглядит сегодня. Некоторые цеха снесли, в том числе кузнечно-молотовый, где располагался царь-молот. Начали выпускать драги для разработки месторождений золота и платины по измененным американским чертежам. А также экскаваторы: первые были паровыми, работали на дровах.

На военном производстве разработали многие пушки и гаубицы, прославившиеся в годы Второй мировой войны — о них читайте во второй части нашего материала, который выйдет чуть позже.

Ранее мы рассказывали историю пермской табачной фабрики «Астра».