Этим летом в Чердыни проходила арт-резиденция «Чердынское междуречье». Название проекта связано с особенностью места — Чердынский округ расположен между реками Вишерой, Колвой и Камой. Идея организаторов — привлечь внимание к истории и природным ценностям района, открыть здесь новые туристические маршруты.

Проект придумала директор Чердынского музея Ирина Трофимова. После окончания истфака Пермского педагогического университета по специальности «социально-экономическое образование» и магистратуры Высшей школы экономики девушка защитила диссертацию по музейному маркетингу. После этого занималась музейным проектированием и работала в компании «Азбука Морзе» с разными музеями Пермского края. Среди ее проектов — галерея домовой росписи в Соликамске, выставка «День шахтера» в губахинском городском музее и музей баскетбола для команды «Парма». Прожив десять лет в Перми, Ирина стала задумываться о переезде в маленький город. Ее желание совпало с предложением о работе директором музея в Чердыни, которое она приняла. Уже два года Ирина Трофимова возглавляет музей, мы публиковали интервью с ней. Она активизировала его работу, обновляет экспозиции, ездит в экспедиции, придумывает проекты и успевает записывать подкасты.

Проект «Арт-резиденции» поддержали коллеги. Реализовать его удалось на выигранный музеем в 2021 году грант Президентского фонда культурных инициатив. В процесс включилась команда — сами музейщики, исследователи, художники, они устраивали для местных жителей мастер-классы, проводили пленэры, читали им лекции, помогая по-новому открыть привычное пространство, в котором те живут. Итогом проекта стала большая выставка, которая будет работать в Чердынском музее всю осень.

Мы побывали в экспедиции «Чердынского междуречья» по округу. Это лишь три дня из жизни арт-резиденции, которая проходила всё лето. Рассказываем о путешествии.

Ювелирка из прошлого и маски как у царя Агамемнона

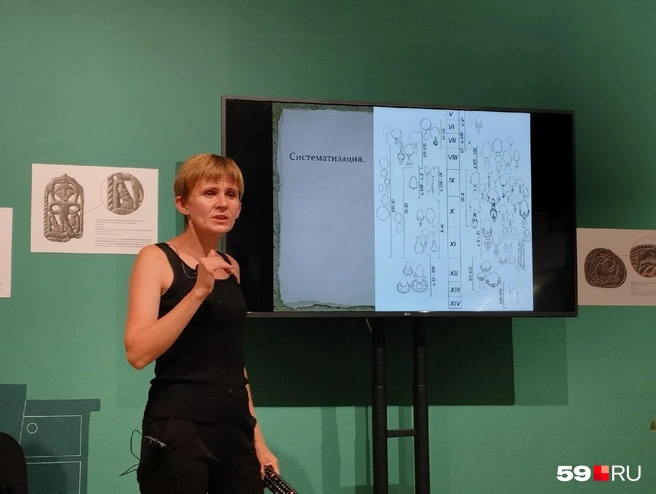

Экспедиция стартовала в Чердыни, первый день был посвящен археологии. Жителей города пригласили в Чердынский краеведческий музей, где старший научный сотрудник Уро РАН Юлия Подосенова рассказала о ювелирных находках, которые сделали в Прикамье и, в частности, в местных захоронениях. Все они относятся к первым векам нашей эры.

Найденные предметы наши предки использовали в быту, ими украшали костюм и носили на себе. Это серьги, височные кольца, браслеты, кольца, нашивки на одежду, накосники (кончик косы следовало прикрывать фигуркой-оберегом). Большинство из них относится к Пермскому звериному стилю и имело для наших предков сакральный смысл.

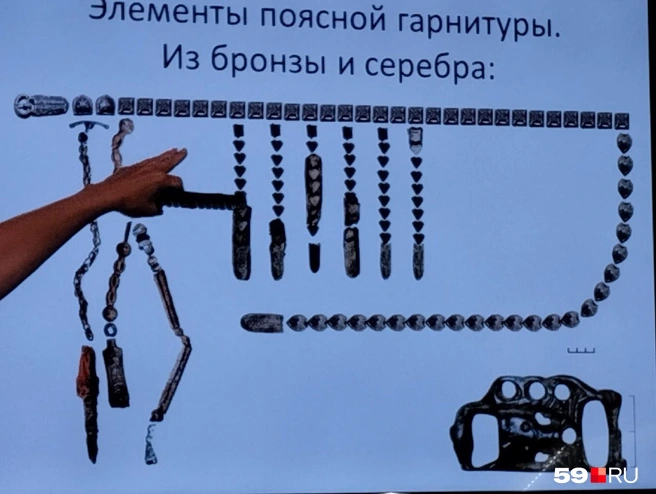

Оказывается, наряды народов, населяющих Прикамье, не имели карманов. Заменой им служили пояса, на которые прикреплялось много ремешков, а к их концам привязывались мелкие предметы, нужные в быту.

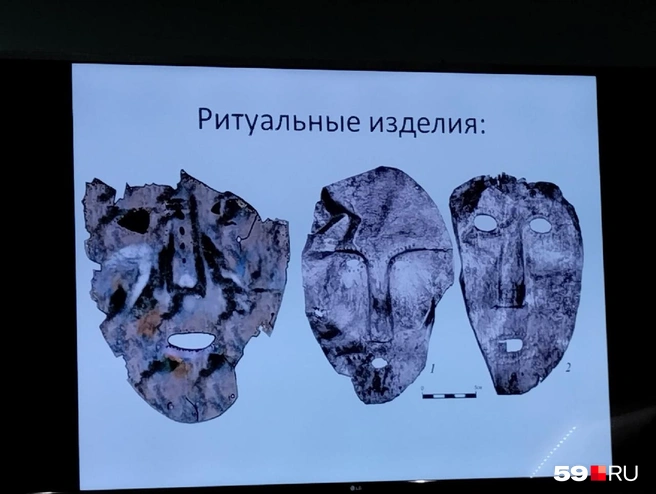

Наших предков хоронили со всеми украшениями, которые они носили при жизни, на лицо им надевали серебряные маски по типу маски греческого царя Агамемнона (известная находка археолога Шлимана) или полумаски, скрывавшие только глаза. На чердынских масках даже выгравированы реснички и усики.

Полный рассказ Юлии Подосеновой можно послушать на YouTube-канале музея.

В Редикоре — принцесса

На другой день сотрудники музея и художники арт-резиденции отправились в село Редикор. Здесь река Вишера делает петлю, образуя огромные острова напротив села. Некоторые из них заросли зеленью, другие абсолютно песчаные.

Рядом с селом находится родник, вода из которого, как считают местные, помогает от болезней глаз. На мостике рядом с ним висят ковшики, построены кабинки, в которые можно зайти и полностью омыться чистой природной водой.

В VIII–XV веках здесь было Редикорское городище. До сих пор местные жители находят в округе немало фигурок Пермского звериного стиля.

В центре Редикора находится 200-летний разрушенный храм Николая Чудотворца. Он зарос зеленью, и к нему почти не подойти. Рядом растет картошка.

Напротив храма — бывшая земская школа. По рассказу местных жителей, в 1950-е годы ученики, копавшие школьный огород, наткнулись на человеческие останки. Директор Чердынского музея Илья Лунегов организовал археологические раскопки, тогда нашли целый погребальный комплекс женщины. Ткань платья не сохранилась, а вот украшения Пермского звериного стиля и погребальная полумаска оказались целыми. На основании украшений археологи сделали вывод, что женщина относилась к высокому сословию, и назвали ее «Редикорская принцесса». Весь погребальный комплекс вместе с останками хранится в фондах Чердынского музея и периодически демонстрируется в экспозиции.

Позже на территории школы были найдены и другие, в том числе детские, захоронения.

Сейчас в школе находится база отдыха, где художники арт-резиденции устроили мастер-классы для местных жителей. Объявления о мероприятиях развесили на дверях местных магазинчиков.

Художница Елизавета Стальных занимается вышивкой гладью, но на своих работах изображает не привычные розы, а мох и даже плесень. Елизавета обратила внимание местных жителей на то, что лишайник, который растет в лесу рядом с их селом, тоже может стать темой произведения. Участники мастер-класса сделали «лесные медальоны» с изображением мха.

Еще один мастер-класс был посвящен акварельному натюрморту. Ксения Филипьева показала, какие натюрморты с местными цветами можно нарисовать.

Художница и преподаватель Пермской академии художеств Екатерина Маврина рассказала и показала, как местные народы отливали из металла фигурки Пермского звериного стиля.

Пянтег: то ли церковь, то ли башня

Следующий пункт экспедиции — село Пянтег, расположенное на высоком берегу реки Камы. Вдоль реки — просторные песчаные пляжи золотистого цвета, достойные дорогого курорта.

Гордость поселка — Богородицкий деревянный храм 1617 года. По версии историков, эта постройка могла быть и бывшей сторожевой башней. Рядом с храмом течет родник.

В середине XIX века в Пянтеге в стиле классицизма был построен большой храм Ильи Пророка. Туда приходили не только местные, но и жители соседних деревень. Сейчас он в разрушенном состоянии, его облюбовали коровы, а стены и крыша проросли корнями деревьев. По словам директора Чердынского музея, еще два года назад корней в стене храма не было. Процесс разрушения происходит очень быстро. Этот храм, как и многие другие в Чердынском районе и во всём Пермском крае, требует консервации.

Художница Ольга Пешкова устроила в местном клубе мастер-класс по пейзажной акварели. На него пришло столько детей, что они с трудом уместились за столом в фойе клуба, пришлось импровизировать — создавать для ребят мольберты из стульев и досок. Темой пейзажей стали виды села, которые ребята замечают каждый день.

Смогли добраться только на лодках

Во время экспедиции часть сотрудников музея на лодках съездила в заброшенную деревню Кондратьева Слобода. Добраться туда можно только по воде. Сейчас там уже нет домов, местность заросла травой.

С этим местом связано событие, произошедшее в январе 1547 года. 85 русских воинов сразились с многократно превосходящим их отрядом ногайских татар, шедших на Чердынь (по другой версии историков, это была битва между христианами и язычниками). Битва произошла около деревни Кондратьева Слобода на замерзшей Вишере. Все русские воины погибли в том сражении, их тела замело снегом — и найти сразу их не удалось. Весной лед на реке растаял, и местные жители думали, что тела воинов ушли на дно.

Дальнейшие события одни называют легендой, другие в них верят. Летом чердынские купцы со своими товарами проплывали по Вишере мимо места битвы и увидели необычайную картину: у берега стояла льдина, на которой лежали тела тех самых убитых воинов. Купцы погрузили их тела на лодки, вернулись в Чердынь и там похоронили.

— Многие знают эту историю и рассказывают ее, но когда спрашиваешь, а где эта Кондратьева Слобода, никто не может сказать точно, — говорит 59.RU директор музея Ирина Трофимова. — Поэтому мы решили все-таки добраться до нее. Это место тоже могло бы быть точкой на туристическом маршруте.

Сотрудники музея поставили геометку на карте и сняли видеосюжет об этом месте.

Еще одну поездку на лодках музейщики совершили в село Шакшер. Именно здесь зародилась шакшерская школа деревянной скульптуры. Часть произведений отсюда хранится в Пермской галерее, часть — в Чердынском музее.

Шакшерский храм Знамения, где находилась когда-то деревянная скульптура, оказался в полуразрушенном состоянии. Зато сохранилась старая заброшенная школа, действовавшая здесь чуть ли не в 1940–1950-е годы. В одном из классов нашли гигантские счеты, маску из папье-маше, новогодние игрушки и стеклянную чернильницу. Музейщики забрали их в коллекцию Чердынского музея.

В больнице Мандельштама — пух под ногами и операционные лампы

Экспедиция вернулась в Чердынь на третий день. В завершение ее участники смогли побывать в больнице, где поэт Осип Мандельштам находился, будучи в ссылке. Он буквально вышел в окно, спасаясь от мерещащихся ему сотрудников НКВД (до этого он сидел в Бутырке, подорвавшей его дух). Последние годы больница закрыта, сейчас историческое здание продается за два миллиона рублей.

Полы в коридорах больницы выстланы пухом из подушек, под ногами хрустит стекло, а в бывших операционных сохранились лампы. Как рассуждает местная общественность, здесь можно было бы сделать ремонт или открыть культурное пространство, а возможно, и совместить эти две идеи, но статус «Объект культурного наследия» не позволяет делать здесь капитальную перепланировку.

Во время работы арт-резиденции художники написали множество этюдов, которые вошли в итоговую выставку. Увидеть ее можно, приехав в Чердынь и заглянув в музей: выставка будет работать всю осень.

В последний день работы арт-резиденции состоялся торжественный обжиг гигантской скульптуры. Он посвящен чердынским котам, которые являются частью жизни Чердыни, в частности, коту Мурашику. Узнать легенду о нём можно в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о необычной иконе в Чердынском музее — на ней святой Христофор с песьей головой. Также мы публиковали интервью с молодым директором Чердынского музея.