Во время наших журналистских поездок жители Пермского края часто рассказывают истории своих мест. Зачастую они уточняют: «Здесь была купеческая улица, здесь — церковь, а тут — завод, но все затопило, когда построили ГЭС, ушло под воду». Мы решили собрать эти заметки в единый материал и рассказать, что было до стройки, давшей нам электричество. В 2024 году Камская ГЭС отмечает 70-летие.

Пришло Камское море

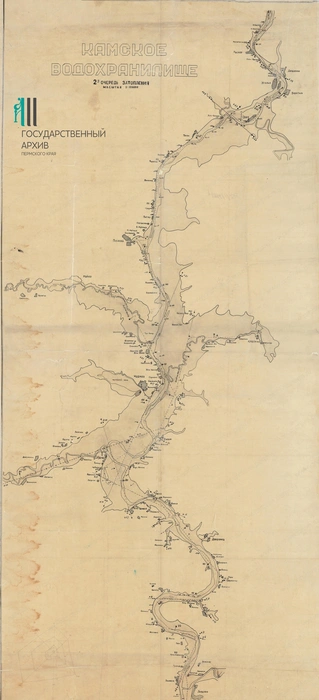

Строительство Камской гидроэлектростанции в 1949–1964 годах изменило географию Пермского края. Образовался огромный искусственный водоем — Камское водохранилище, которое еще красиво называют Камским морем. В зону затопления попали реки, луга, сёла, кладбища. Самые большие потери — часть Усолья, Добрянки, Чёрмоза, купеческие кварталы Ильинского, Нижнечусовские городки и целый горный город Дедюхин, который называют Уральской Атлантидой.

Камское водохранилище в длину достигает 372 километра, ее максимальная ширина — 30 километров. Глубина водохранилища достигает максимальных значений 30 метров вблизи плотины.

Полазна — нефтяные островки

Одним из старинных поселков, пострадавших от затопления, оказалась Полазна. Под воду ушли цеха старинного чугунолитейного и железоделательного заводов, которые были основаны еще в конце XVIII века придворным ювелиром Лазаревым.

Ованес, или, как его назвали в России, Иван, Лазарев — армянин по происхождению, приехал в Россию из Персии и был придворным ювелиром Екатерины II. Позже получил дворянство и основал промышленный род Лазаревых и князей Абамелек-Лазаревых. Владел в Прикамье землями и заводами.

В советские годы завод переоткрыли, чтобы делать чугунолитейную посуду, но в 1927 году окончательно ликвидировали. К 1954 году его территорию окончательно затопили из-за строительства Камской ГЭС.

В 1930-е годы в Полазне открыли месторождения нефти, но в 1939 году законсервировали из-за войны. После победы месторождение начали активно осваивать и разрабатывать в промышленном масштабе. Но в связи с затоплением из-за КамГЭСа специалистам пришлось спасать добычу и создавать на Камском море искусственные островки — платформы для нефтяных вышек. Их называют еще банками или стаканами. В 1955 году здесь добыли первый миллион тонн нефти, к 1974 году было — уже 100 миллионов.

Бывшая заводская плотина сейчас представляет собой дамбу между бывшим Полазненским прудом и заливом Камского водохранилища. Зимой, когда вода отступает, можно увидеть водосброс.

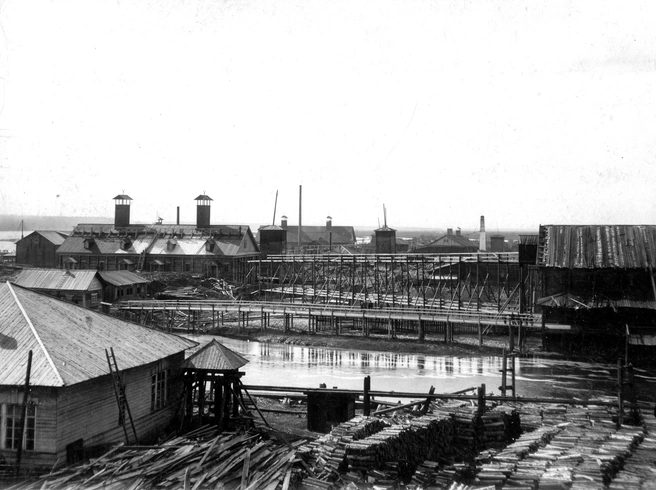

Добрянка: завод под водой

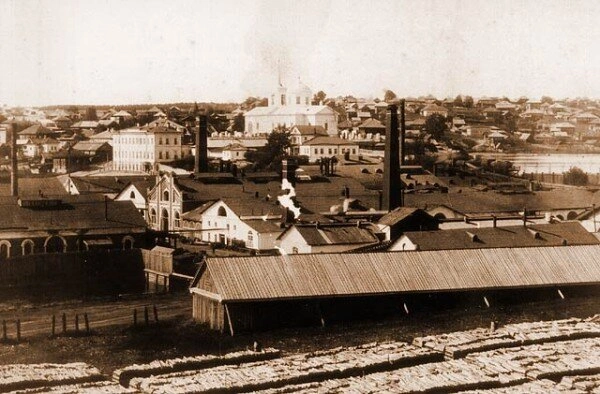

Еще один завод, ушедший под воду, — старинный Добрянский металлургический, построенный еще в 1752 году Сергеем Григорьевичем Строгановым.

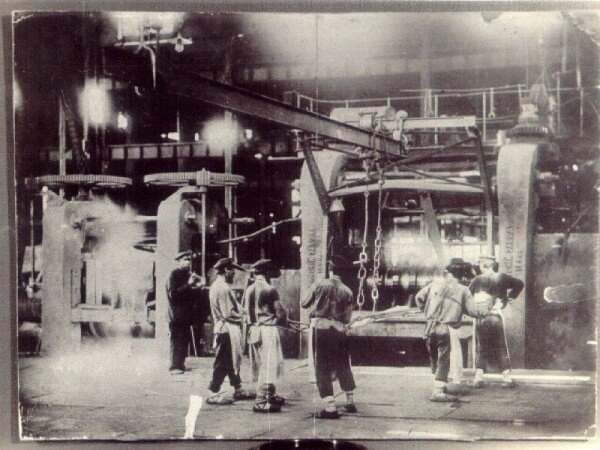

В годы Великой Отечественной войны завод увеличил производство стали и выплавку специальных сортов проката. Их использовали для выпуска гильз и пуль. За это в 1943 году заводской поселок Добрянка получил статус города, а мартеновскому цеху присвоили звание «Лучший сталеплавильный цех Советского Союза».

В конце 1940-х годов основные производственные мощности Добрянского завода перевезли на другие предприятия СССР. В связи со строительством Камской гидроэлектростанции завод попал в зону затопления и его окончательно закрыли.

Ильинский. Под водой — купеческие кварталы, площадь и рынок

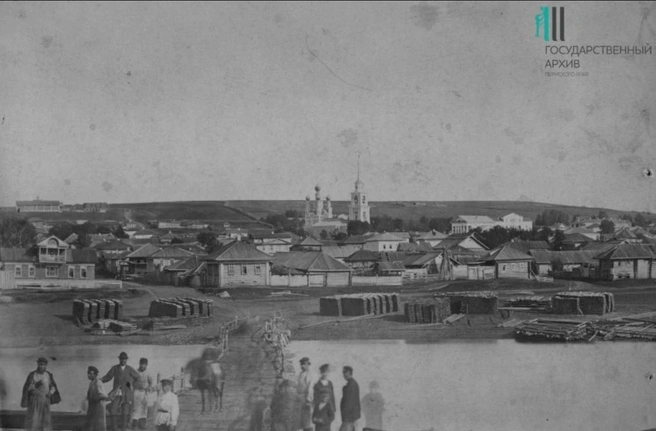

Село Ильинское, которое потом стали называть поселком Ильинским, было основано на берегу реки Обвы в 1770 году и являлось центром пермских владений Строгановых. В XIX веке здесь кипела культурная жизнь — работала иконописная мастерская, была открыта библиотека и крепостной театр.

Из-за появления Камской ГЭС берег затопило, под воду ушли целые исторические кварталы купеческих домов. Часть Ильинского было перенесено выше, большая часть ушла под воду — с торговой площадью, рынком, церковной лавкой и прочим.

Большая часть местных раритетов удалось собрать и сохранить еще до войны. Этим занимался Николай Серебренников — том самый первооткрыватель Пермской деревянной скульптуры, который тогда здесь работал. Собственно первые находки деревянной скульптуры, он сделал именно в одной из старых местных церквей.

Сейчас у старинного дома управляющего, его спроектировал сам Андрей Воронихин, построили смотровую площадку, с которой открывается впечатляющая панорама реки Обвы и затопленная территория.

В зоне затопления оказались памятники истории, архитектуры и археологии.

Местные говорят, что когда в засушливые годы вода отступает, кладоискатели находят старые вещи: железяки, подковы и старинные деньги. В этих краях раньше был обычай класть по углам фундамента здания закладные монеты разного достоинства.

Чермоз. Кресты из-под воды

Еще один небольшой городок в Ильинском округе, которого коснулось затопление, — Чермоз. Он расположен на берегу залива Камского водохранилища. Главной утратой стал местный завод и исторический район.

Эти земли Строгановы получили в дар от Петра I три столетия назад. Они основали в Чермозе медеплавильный завод, который позже перепрофилировали в чугунолитейный и железоделательный, а спустя время продали дворянину Лазареву. Тому самому знатному ювелиру, о котором мы уже говорили выше в главе о Полазне.

В XIX веке в Чёрмозе строили богатые здания, школы и училище, развивали промышленность, были библиотека и даже любительский театр. Железо с чермозского завода продавали по всей России и в Англию. Из него делали оружие и доспехи для войны с Наполеоном.

В годы Великой Отечественной войны завод производил печки, броню для фронта и подковки для армейских сапог, после — железо и изделия ширпотреба. Но после 1956 года из-за строительства Камской ГЭС оказался в зоне затопления вместе с историческим районом города. На месте, где были постройки, местные ставят памятные кресты, которые торчат из-под воды.

Дедюхин — Уральская Атлантида

Рядом с Березниками под воду ушел целый горный город Дедюхин. Историки называют его Уральской Атлантидой.

Изначально это было селение при солеваренном заводе, основанном в XVI веке Аникеем Строгановым. В 1606 году соляные промыслы перешли под управление Пыскорского монастыря. Монахи переименовали село в Рождественское Усолье. С 1764 года завод перешел в казну и находился в ведении Соликамской воеводской канцелярии.

В 1805 году селение объявили городом, который перешел в подчинении горного ведомства. Ему даже дали статус «горный город», которых в России было всего лишь несколько. Эти города подчинялись не губернатору, а напрямую министру финансов.

В конце XIX — начале XX веков Дедюхин по статусу был вторым после уездного Соликамска. Его главным украшением был Христорождественский собор, заложенный в 1732 году Пыскорским монастырем на средства Строгановых. На колокольне собора жители установили часы с курантами и пушку для пасхальной стрельбы. В 1929 году храм закрыли.

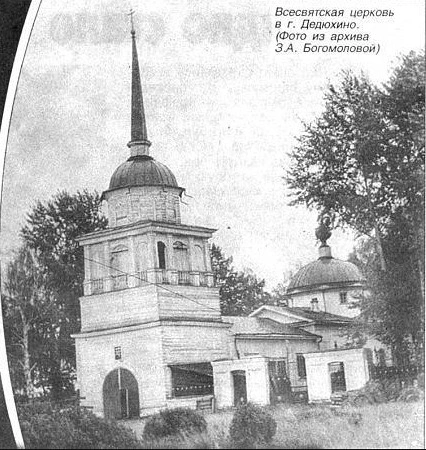

Второй церковью города была Кладбищенская — Всесвятская, построенная в 1850–1854 годы на средства московского жителя, заводоуправляющего, некоего Кармалина.

Также одной из достопримечательностей Дедюхина в конце XIX века был памятник Александру II, установленный в честь отмены крепостного права на центральной площади. Памятник представлял собой металлический бюст государя.

В 1926 году город обратили в село Дедюхино, а еще позже отнесли к категории рабочих поселков. В 1930-е стали привозить раскулаченные семьи. Их называли спецпереселенцами и подселяли к местным жителям, пока они строили для себя бараки. В 1931 году в поселке Дедюхино жили 4,7 тысячи жителей. Дома в Дедюхино строили в основном деревянными, была больница и две церкви. В 1932 году вошел в состав города Березники.

После строительства Камского водохранилища жителей села переселили в пригород Березников — Абрамово, и взорвали Христорождественский храм.

Анастасия Зайцева, собиравшая воспоминания дедюхинцев в научной работе «Уральская Атлантида», приводит слова бывшей местной жительницы Зои Сидоровны Устюговой, переехавшей в Березники, о том, как происходило затопление.

— Тогда я жила в Березниках, — рассказала Зоя Устюгова ученой. — По радио сообщили, что ЦК КПСС было принято решение о постройке гидроэлектростанции в Перми. Это известие означало, что Кама разольется, и будут затоплены многие деревни, в том числе и Дедюхин. Жителям назначались определенные сроки для того, чтобы разобрать дом, выделялись машины на перевозку разобранного дома, но деньги надо было платить свои. При разборе домов оказывалось, что половина бревен были гнилыми. Приходилось покупать новые бревна. А это большие расходы. Те, кто работал на содовом заводе, зарабатывали хорошо, и им было проще. А остальным пришлось тяжко. Я однажды в одной книге прочитала, что жители Дедюхина после переезда хорошо устроились. Это неправда, потому что нет знакомых соседей, а ведь в Дедюхине все жили дружно, некоторые жители потеряли свое хозяйство. Одним словом, нарушен тот устой, который был у нас в Дедюхине. Теперь люди друг друга годами не видят, а когда встречаются, то это большое событие. Мы начинаем вспоминать и очень жалеть, что не знаем, кто, где живет.

Память о городе сохранилась в названии Дедюхинского острова у северной окраины Березников.

Усольская Венеция

Еще один город рядом с Березниками, испытавший затопление, — Усолье.

Его основали еще в 1606 году как центр солеварения на месте слободы Новое Усолье. До конца XVIII века Новое Усолье было главным селением Строгановых на Каме.

В 1920-е годы был административным центром образованного Верхне-Камского округа Уральской области.

Местные еще до строительства Камской ГЭС были знакомы с большой водой — паводки здесь были частым явлением. У местных даже была традиция проводов вешней воды на лодках.

— Люди на лодках в протоках во время наводнения катались друг к другу в гости, — рассказал 59.RU директор по науке музея «Строгановские палаты» Станислав Хоробрых во время интервью в 2020 году. — Лодки были узкие, стоял кормчий и загребал веслом, как гондольер, — не зря наши места называют Усольской Венецией.

В 1953 году началось строительство Камской ГЭС, после него уровень Камского моря значительно вырос, река разлилась. Жители переселились на более возвышенные участки побережья.

— Естественно, ситуация с затоплением стала критичной. Это была ошибка расчетчиков. Но история так распорядилась, что все ключевые здания Строгановских палат, наше северное барокко, оказались не под водой и все сохранились, — говорил Станислав Хоробрых.

Несмотря на затопления, в городе до сих пор есть многочисленные памятники архитектуры — Спасо-Преображенский собор с отдельно стоящей колокольней, палаты Строгановых, где сейчас находится музей, несколько церквей.

Два последних мощных прилива после спуска воды наблюдались здесь в 1973-м, а еще в 2020 году, когда мы ездили туда и снимали целый видеосюжет с высоты птичьего полета.

От воды особенно страдает Никольская церковь, спроектированная в стиле классицизм крепостным архитектором Строгановых Андреем Воронихиным, родившимся в Усолье. Во время приливов храм находится немного в отдалении и стоит словно на отдельном острове, отражаясь в зеркале воды.

От Лёнвы — только церковь

Село Лёнва было расположено рядом с Березниками. Возникло еще в 1610 году как поселок при солеварне нижегородского купца Ивана Соколова. Затем промысел перешел к другим нижегородцам, а потом и к москвичам. В селе была Свято-Троицкая церковь, построенная из дома Шустова.

На пару лет — в 1924–1925 годы Лёнва стала районным центром, но затем центр перенесли в Усолье. В 1928 году местность упразднили до городского поселка, хотя на тот момент здесь жили 7,8 тысячи человек.

В 1932 году село включили в состав образованного города Березники, но спустя уже 20 лет в связи со строительством Камского водохранилища Лёнва ушла под воду.

Местных переселили в Березники, большую часть — на улицу Лёнвинская. Сейчас в Лёнве остался лишь остров, на котором по-прежнему стоит та самая Свято-Троицкая церковь.

Орел-городок теперь на островке

Изначально Орел был основан Григорием Аникеевичем Строгановым на противоположном, левом берегу. Тогда он носил название Орел-городок и представлял собой крепость с деревянным острогом и пушками. Коми-пермяки, составлявшие часть местного населения, называли ее «Кергедан», то есть «город в устье реки». Здесь же находились дворы бояр, храмы и посад.

Городок служил опорным пунктом для освоения Западной Сибири, именно отсюда в XVI веке Ермак со своей дружиной выступил в поход за Урал. В XVII веке в Орле производили цветные поливные изразцы, которые использовали при украшении храмов Соликамска. В 1707 году из-за изменения русла реки поселок перенесли на правый берег Камы, где он сейчас и находится. После затопления в связи со строительством Камской ГЭС часть исторического Орла-городка оказалась на островке в самом Камском водохранилище.

Переехавшие

Изменения коснулись не только географии, но и историко-культурных памятников, судеб людей, вынужденных переезжать на новые места с родной земли, и прерывать память поколений. Пермские ученые собрали экспедицию, в которую вошли историки и студенты ПГНИУ, решили изучить эту тему. А также по возможности собрать утраченные воспоминания и сохранить.

— Люди переезжали и перевозили свои дома и хозяйство, заводы и промыслы оказались под водой, — рассказали 59.RU о замысле организаторы экспедиции. — Значительно менялся социальный и природный ландшафт региона. Именно такие глобальные процессы в региональном масштабе мы решили исследовать.

Ученых интересует, как осуществлялись массовые миграции населения, с чем сталкивались и что переживали люди, которые были вынуждены уехать из зоны затопления. Они уже начали собирать устные и письменные свидетельства, встречаться с потомками переселенцев, составляют карты, снимают фото и видео.

Экспедиция началась в 2023 году и продолжится в 2024 году. Если у вас есть чем поделиться, можете написать им в группу «Вверх по Каме, текущей вниз» во «ВКонтакте».

Ранее мы публиковали репортаж о том, как выглядит КамГЭС внутри. Там есть подземные тоннели и много бурлящей воды. Также мы показывали, как спускают воду на Камской ГЭС.

Чтобы первыми узнавать обо всем, что происходит в Перми и Пермском крае, подпишитесь на наш канал в Telegram.